クラゲの足の数とは?

クラゲの足と呼ばれる器官は、実は種類や成長段階によって形や本数が大きく異なります。本章では、代表的なクラゲの一般的な足の本数や、種ごとの特徴、さらには足の構造や形状の違いが生態にどのような影響を与えているのかを詳しく解説します。

クラゲの足の構造と役割

クラゲの「足」と呼ばれる部分は、実際には触手や口腕と呼ばれ、種類によって形や長さ、配置が大きく異なります。触手は傘の縁から放射状に伸び、先端には獲物を捕らえるための刺胞細胞が密集しています。これらは餌を麻痺させる役割を持ち、捕食の第一段階を担います。一方、口腕は傘の中央から垂れ下がり、捕らえた餌を口へと運ぶ役割を果たします。また、触手や口腕は泳ぐための器官ではなく、防御や感覚機能など多様な役割を持ち、クラゲが生存する上で欠かせない重要な器官です。

ミズクラゲとタコクラゲの足の違い

ミズクラゲは透明で直径の大きな傘と、繊細で長い触手が特徴的です。その下には4本の大きな口腕があり、捕らえたプランクトンや小さな甲殻類を効率的に運びます。一方、タコクラゲは丸みを帯びた傘と、短く太い8本の腕状構造を持ち、傘の中央から放射状に広がっています。さらに、タコクラゲの触手の先端には小さな触手塊があり、これにより水中の餌を効率的に集めることができます。これらの違いは生息環境や捕食方法に密接に関連しており、種ごとの適応の結果として見られるものです。

クラゲの足は何本?一般的な本数を探る

クラゲの「足」の本数は、種によって驚くほど異なります。ミズクラゲは4本の口腕を持つことで知られ、タコクラゲは8本の腕を持つ典型的な例です。さらに、傘の外周には細く長い触手が多数並び、その数は種類によって数十本から数百本に及ぶこともあります。このため、「クラゲの足は何本か?」という問いには単純な答えはなく、正確には「口腕と触手の総数」として把握するのが適切です。また、成長段階や環境によって触手の長さや数が変化する場合もあり、その柔軟な適応力もクラゲの特徴の一つです。

クラゲの生態と移動方法

クラゲはどのようにして広大な海を漂い、日々の生活を送っているのでしょうか。ここでは、彼らの移動の仕組みやエネルギー消費を抑えた漂泳法、主な食べ物や捕食の仕方、さらには季節や環境による生態の変化についても紹介します。

クラゲはどのように移動するのか?

クラゲは筋肉の収縮と弛緩を繰り返して傘を開閉し、水を押し出すことでゆっくりと移動します。ただし、その推進力はごくわずかで、主な移動は海流や潮の流れに身を任せる形です。このため、クラゲは方向転換や長距離移動が不得意で、環境条件や海洋の流れによって行動範囲が大きく左右されます。移動の目的は餌場への接近や天敵からの回避であり、繁殖期には潮の流れを利用して広範囲に分布を広げることもあります。

クラゲの食べ物と捕食方法

クラゲは主に動物性プランクトンや小魚、エビ類などの小型生物を捕食します。傘の縁から伸びる長い触手には多数の刺胞細胞が備わっており、これが獲物に触れると瞬時に毒を注入して麻痺させます。麻痺した獲物は触手に絡め取られ、中央の口腕を通じて口へ運ばれます。クラゲの捕食方法は単純に見えますが、効率が高く、海中を漂いながら広範囲で餌を確保できる優れた戦略です。また、透明な体色や漂う姿は獲物に気づかれにくいという利点もあります。

クラゲの生態が環境に与える影響

クラゲは海洋生態系において捕食者であり、同時に他の生物の餌となる重要な存在です。しかし、大量発生(ブルーム)が起きると、小魚やプランクトンを大量に捕食してしまい、水産資源の減少や漁業被害につながることがあります。また、クラゲの死骸は分解の過程で酸素を消費し、海底近くの酸素濃度を低下させ、他の生物に影響を与える可能性があります。一方で、クラゲはウミガメやマンボウなどの餌資源として不可欠であり、生態系の食物連鎖の中でバランスを保つ役割を果たしています。さらに、クラゲの存在はプランクトンの分布や数にも影響を与え、海洋の栄養循環にも関わっています。

クラゲの足の特性

長く伸びるタイプや短くコンパクトなタイプ、透明で見えにくいものなど、クラゲの足には多様な形質があります。この章では、足の特性やその機能の違い、捕食や防御における役割、そしてそれらがどのように進化してきたのかに触れていきます。

長い足と短い足のクラゲの違い

クラゲの足と呼ばれる部分には、長くしなやかで流れるように漂うタイプと、短く太く力強いタイプがあります。長い足を持つクラゲは、広い範囲に触手を広げて獲物を効率的に捕らえることができ、潮の流れを利用して広範囲で餌を確保します。一方、短い足を持つ種類は動きがコンパクトで小回りが利き、限られた範囲での素早い捕食や防御に向いています。これらの違いは生息する水深や水温、餌の種類などの環境条件に密接に関係しており、それぞれが長い進化の過程で特化してきた成果です。

足が絡まる?見えないクラゲの魅力

クラゲの足は非常に透明で、水中ではほとんど見えないため、獲物は接近しても気づきにくいという大きな利点があります。しかし、長い足を持つ種類では流れの強い場所や群れで生活しているとき、足同士が絡まってしまうことがあります。この絡まりはクラゲの動きを制限する場合がありますが、水中でゆったりとほどけていくその様子は幻想的で、美しい海中景観の一部としてダイバーや研究者の目を引きます。また、この透明な足は光を反射し、まるで海中に漂う糸のような神秘的な存在感を放ちます。

クラゲの足を支える器官の役割

クラゲの足は、傘の内側や外縁部にある筋肉や結合組織によってしっかりと支えられています。これらの器官は足の動きをコントロールし、触手や口腕を捕食や防御に適した位置に保つ重要な役割を果たします。また、神経細胞との連動により、外部からの刺激や水流の変化、獲物との接触に素早く反応することができます。この高度に連携した構造のおかげで、クラゲは単純な形態を持ちながらも、効率的かつ柔軟に海中での生活を営むことが可能となっています。

クラゲの足にまつわる不思議

クラゲの足は単なる飾りではなく、生活や成長に深く関わる重要な器官です。ここでは、足の役割や成長過程、触手との違いや相互関係、さらに足の再生能力や環境適応の不思議なメカニズムについて解説します。

生活におけるクラゲの足の役割

クラゲの足と呼ばれる部分は、実際には口腕や触手といった複数の器官の総称であり、生活の中で極めて重要な役割を果たしています。足は獲物を捕らえて口へ運ぶだけでなく、外敵から身を守る防御手段や、水中の環境を感知する感覚器官としても機能します。さらに、足の形状や長さ、柔軟性は生息環境や食性に応じて進化しており、潮の流れや水温、光量といった条件に適応することで、効率的な捕食や敵からの回避を可能にしています。この多機能性こそが、クラゲの生存戦略の要といえます。

クラゲの寿命と成長過程

クラゲの寿命は種類によって幅広く、わずか数か月で一生を終えるものもあれば、数年かけて成長し続ける種類もあります。成長の過程はユニークで、固定生活を送るポリプ期から、自由に漂うメデューサ期への変態を経るという複雑なライフサイクルを持ちます。この間、足や触手は発達し、幼体では短く未発達だった部分が、成体になるにつれて長くなり、捕食能力や感覚能力が飛躍的に向上します。成長に伴う変化は、クラゲが生存競争の中でどのように適応してきたかを示す重要な手がかりです。

クラゲの足と触手の関係

クラゲの足と触手は見た目が似ているため混同されやすいですが、それぞれ異なる機能を持っています。触手は傘の縁から伸び、獲物を捕らえるための主要な器官であり、刺胞細胞を多く含んでいます。一方で、足と呼ばれる口腕は、捕らえた獲物をしっかり保持し、口へ運ぶ役割を担います。この2つの器官は連携して働き、触手が獲物を捕らえ、口腕がそれを運ぶという流れで捕食が完結します。この見事な役割分担こそが、クラゲが効率的に餌を確保し、厳しい海洋環境で生き延びる秘訣といえるでしょう。

クラゲの足を観察する

水族館での展示方法やクラゲを題材にしたアート作品、そして最新の科学研究など、さまざまな角度からクラゲの足の魅力を紹介します。観察することで見えてくる細部や、学術的にも興味深い発見についても触れます。

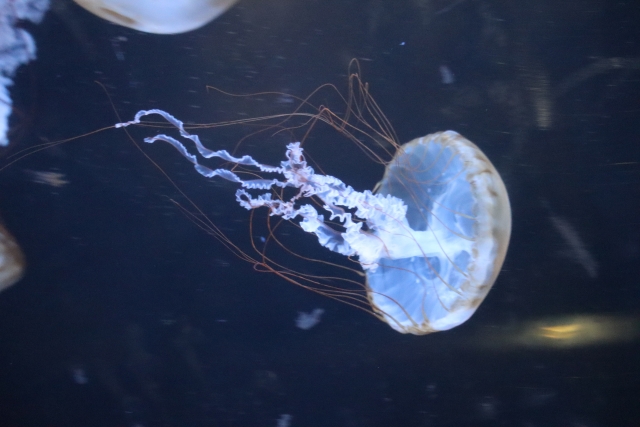

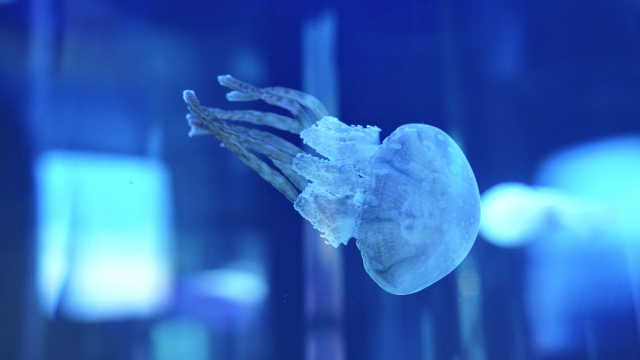

水族館でのクラゲの展示方法

水族館では、クラゲの足や触手の美しさを最大限に引き出すため、照明や背景色、水流の演出が工夫されています。青や紫、時にはピンクのライトを組み合わせ、透明感やゆったりとした動きを際立たせることで、来館者に幻想的な印象を与えます。また、水流を調整して足が自然に漂うように見せるほか、解説パネルや映像資料を設置し、観賞と同時に生態への理解も深められるよう配慮されています。

クラゲの足をテーマにしたイラスト

クラゲの繊細で優雅な足は、アーティストの創作意欲を強く刺激します。水彩画やインクアート、デジタルペイントなど多様な技法を駆使して描かれ、実際の観察に基づくリアルな作品から、海の光や他の生物と組み合わせた幻想的な作品まで幅広く展開されています。これらのアート作品は展示会やSNSを通して広く共有され、科学と芸術の両面からクラゲの魅力を発信しています。

クラゲの足に関する研究と新発見

近年の研究により、クラゲの足の内部構造や再生能力に関する新たな知見が得られています。足の筋肉や神経の配置、獲物捕獲時の動きが詳細に解析され、捕食や防御の仕組みがより明確になってきました。さらに、その再生能力は再生医療やロボット工学への応用が期待されており、足の微細構造や化学的特性を模倣した新素材の開発も進められています。これらの研究は、海洋生物学だけでなく、多様な分野に新たな可能性をもたらしています。

クラゲの飼育と管理

家庭や施設でクラゲを飼育する際に必要な水槽の種類や水質管理、給餌方法や安全な取り扱い方などを説明します。クラゲの美しい姿を長く保つためのポイントや、初心者が注意すべき点も具体的に紹介します。

クラゲの飼育に必要な環境

クラゲの飼育には、安定した水質、適切な水温、そしてゆるやかな水流を維持する特別な環境が欠かせません。一般的な水槽では水流が強すぎてクラゲが傷つく恐れがあるため、専用のクラゲ水槽が推奨されます。この水槽は循環水流を作り出し、クラゲが自然に漂える環境を提供します。また、水温は種類によって異なる適温を保つ必要があり、温度管理装置で常に調整することが重要です。塩分濃度も海水に近い状態に維持し、急な水質変化を避けるための監視体制が求められます。

クラゲの飼育で知っておくべきポイント

クラゲの飼育では、給餌や水換えを適切に行うことが長期飼育の鍵となります。エサにはブラインシュリンプや小型のプランクトンが一般的で、与えすぎは水質悪化を招くため、量と頻度を守る必要があります。さらに、クラゲは衝撃や急激な環境変化に非常に敏感ですので、移動や水槽の掃除は慎重に行わなければなりません。定期的な水質検査を行い、pHやアンモニア濃度、酸素量などの数値を確認し、異常があれば迅速に対応できる準備を整えておくと安心です。

クラゲの人気とその魅力

クラゲは、透明感のある身体と優雅に漂う動きが多くの人々を魅了しています。その静かな漂いはまるで水中のアートのようで、インテリアとしても高い価値を持ちます。動きが緩やかで音を立てないため、観賞者にリラックス効果や癒しを与える存在としても人気があります。水族館での展示はもちろん、家庭用のコンパクトなクラゲ水槽でも十分にその魅力を堪能でき、観賞用生物としての需要は年々高まっています。

まとめ

クラゲの足に関する重要な知識や特徴を振り返り、今後の観察や研究における注目ポイントを整理します。また、環境変化や海洋研究の発展に伴って、クラゲ研究がどのように進化していく可能性があるのかについても簡単に展望します。

クラゲの足に関するキーポイント

クラゲの足は、獲物を捕らえて口へ運ぶ口腕や、外敵から身を守るための触手など、複数の器官を総称する言葉です。種類によって形状や長さ、役割が異なり、生息環境や食性に合わせて進化してきました。また、足には刺胞細胞が備わっており、捕食や防御の際に重要な働きをします。足の動きや配置はクラゲの生存戦略と深く関わっており、その観察は生態理解の上で欠かせません。

今後のクラゲ研究の展望

近年の研究では、クラゲの足の構造や再生能力について新たな知見が蓄積されています。高精細な観察技術や遺伝子解析の進歩により、足の発達過程や細胞レベルでの機能がより詳細に解明されつつあります。これらの研究成果は、再生医療やバイオミメティクスといった応用分野にも波及する可能性があります。さらに、気候変動や海洋環境の変化がクラゲの足の発達や行動に与える影響も注目されており、今後の長期的な観測と多分野での共同研究が期待されます。